gestalten!

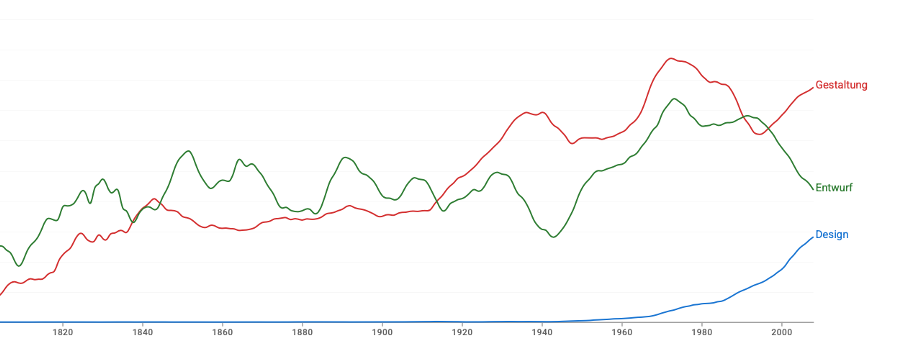

Design ist in aller Munde und bleibt es auch in den kommenden Jahren. Trotzdem ist es, als Wort im deutschen Sprachschatz, neben Entwurf und Gestaltung ein „new kid on the block“. Im täglichen Gebrauch neigen die Deutschen eher zum Entwerfen oder Gestalten, wenn sie der Welt eine Form geben und die Geschicke bestimmen wollen. Ein Blick in den Google-Ngram-Viewer zeigt, dass wir zunehmend designen und weniger entwerfen.

Womit wir beim Problem ankommen, das viele vom „Fach“ sehr beschäftigt: Was bedeutet Design denn überhaupt? Und was macht Designschaffende überhaupt zu Designern? Und hinzu kommt noch die Aversion vieler „Designer“ gegen das Wort „Gestaltung“, was zu weiteren Verwirrung führt. Das Resultat ist gleich: Das Design ist inflationär, und die Abgrenzung des Begriffs ist im Deutschen nicht klar: Ist es Entwurf, Gestaltung oder beides?

Ich habe mehrfach selbst versucht, den Begriff zu klären, aber man trifft immer wieder auf neue Auslegungen und Bestimmungen. Auch die Synonyme für Design sind mannigfaltig und umfassen neben Entwurf und Gestaltung auch Begriffe wie Formgebung, Stilisieren, Artikulation, Konzeption, Kreation, Konstellation, Deutung, Bauweise, Dekoration, Modellierung, Plan, Vorlage, Ausführung, Muster, Beschaffenheit, Zielvorstellung, Bestimmung, Definition, Vision und Format. Diese Liste ließe sich fortsetzen. Ist Design denn so groß, dass es all diese Aspekte umfasst? Oder nur einige mehr, andere eher weniger? Oder nur einige und andere sicher nicht? Welche Begriffe gehören nun eindeutig zum Design?

Spricht man mit professionellen Designschaffenden, wählen diese meist zuerst Entwurf, dann Konzept, Kreation, Plan, Zielvorstellung und Bestimmung. Gestaltung, Formgebung oder auch Stil sind eher weniger, obwohl es dem Kern ihrer professionellen Fähigkeiten am ehesten entspricht. Fragt man Manager oder Ingenieure, dann wählen diese zuerst Gestaltung, dann Formgebung, Stil, Dekoration, Artikulation und Beschaffenheit. Dass die Designer auch entwerfen, ist eher zweitrangig, denn viele entwerfen.

Die Deutungsproblematik ist offensichtlich.

Legt man die Begriffe Entwurf und Gestaltung jedoch begleitend neben einen Entwicklungsablauf, der beabsichtigt, dass Erzeugnisse auf eine bestimmte Art und Weise entstehen, fällt sofort auf, dass Design einen Prozess beschreibt. Es umfasst Konzeption und Entwurf bis hin zur Formgebung, Gestaltung und Styling. Die „Designer“ übernehmen in diesem Prozess verschiedene Aufgaben, aber selten alle. Sobald das Erzeugnis komplexer wird – wenn also statt eines Stuhls ein Smartphone hergestellt werden soll –, werden auch die jeweiligen Designaspekte komplexer, bleiben jedoch fachlich und prozessual unverändert. Ein Meister Eder kann alle Aspekte des Designs umsetzen, wenn er einen Küchentisch für Frau Maier schreinert. In Unternehmen sind Designer jedoch nicht allein für Design zuständig, zu vielfältig und komplex ist der gesamte industrielle Ablauf, der nicht nur den Entwurf, die Gestaltung und die Herstellung umfasst, sondern auch Vertrieb, Kommunikation, Service und Werbung. Denn die Kunden der Unternehmen sind nicht wie Frau Maier, die zum Hersteller gehen, sondern die Hersteller buhlen um Frau Maier und gehen auf sie zu.

Aus diesem Grund müssen Unternehmen, die mit anderen im Wettbewerb auf Kunden zugehen, neben dem Entwurf (was benötigt Frau Maier?) auch die Gestaltung beherrschen (was gefällt Frau Maier und wie findet sie uns in der Masse anderer Anbieter?). Entwurf und Gestaltung kommen also zusammen, um den Kunden zu gewinnen: Beide zusammen nennt sich Design. Design ist also ein Prozess, in dem viele Aspekte geklärt werden müssen. Heißt daher auch, dass es den Designer oder die Designerin nicht geben kann, es sei denn, es handelt sich um einen „Meister Eder“. In Unternehmen entwerfen jene, die Frau Maier benötigt – die Ingenieure, die Marketer, die Vertriebler und die Gestalter – zusammen, jede Person mit ihren eigenen Fähigkeiten und Verantwortlichkeiten. Und wenn da die „Designer“ behaupten, sie seien für das gesamte Design zuständig, ist das sehr ambitioniert und, mit Verlaub, ziemlich größenwahnsinnig. Es wäre also an der Zeit, sich wieder auf die Gestaltung und den Entwurf zu besinnen und das Design als das zu nutzen, was es ist: ein Prozess, der zum Kunden führt, oder das Ergebnis eines Prozesses, der für Kunden etwas erzeugte. Aber sicher nicht eine Bezeichnung für Spezialisten, die gestalten und entwerfen. Es sei, sie seien ein Meister Eder und produzieren und verkaufen selbst.

Ich bin dafür, dass man der Gestaltung als Begriff und Profession wieder mehr Platz bietet und ihre professionelle Ausübung als ernsthafte, professionelle Expertise betont. Die Gestalter können dann am Designprozess teilnehmen und ihre oft erfolgsrelevante Rolle einnehmen: den Dingen ihre richtige Form zu geben! Dabei müssen sie nicht befürchten, als schmückendes Beiwerk betrachtet zu werden, denn ihr Beitrag ist entscheidend, um Kunden und Nutzer zu begeistern. Ein Stuhl oder Smartphone lässt sich schnell entwerfen; auch die Passung an die Wünsche der Nutzer lässt sich empirisch ermitteln, wenn man richtig (hinter)fragt. Doch die formale Gestaltung, die aus dem Nutzenbündel etwas macht – mit Emotion, Kultur und Charakter –, benötigt Professionalität. Kunden merken sofort, wenn ein Unternehmen versucht, sie mit aufgesetzter Ästhetik und Kultur zu gewinnen. Denn wenn die Gestaltung nicht im Einklang mit der Persönlichkeit der Marke ausgeführt wird, Unstimmigkeiten in der Ausführung der verschiedenen Erzeugnisse auftritt und sich die Mitarbeitenden im Widerspruch zu den Werten des Unternehmens verhalten, dann wenden sich die Kunden ab. Nicht weil das Produkt nicht hält oder das Angebot nicht passt, sondern weil es sie kalt lässt.

Unternehmen müssen jene Leistungen anbieten, die Menschen wirklich brauchen. Die Eigenschaften der Leistungen und ihr wahrgenommener Wert sind seit jeher ein philosophisches und psychologisches Phänomen, das sich auch in der Praxis und im Wirtschaftsleben erfassen lässt. So beschrieb Vitruv schon vor über 2000 Jahren, dass Dinge nicht nur stabil funktionieren, sondern auch nützlich und schön sein müssen. Und die drei Hauptanforderungen an Architektur (und andere von „Architekten“ erzeugte Dinge) – Firmitas (Stabilität), Utilitas (Nützlichkeit) und Venustas (Schönheit) – müssen alle drei gleichermaßen und ausgewogen erfüllt sein. Und auch als die Maschinen menschliche Arbeit ersetzten und neue Funktionen ermöglichten, blieb es beim Dreiklang aus Funktion, Relevanz und Ästhetik. Dieser Dreiklang, wie die Beine eines Hockers, bildet die statische Grundlage einer produzierenden und leistenden Organisation. Ist eines der Beine ungleich, dann ist das Ganze instabil, erfüllt seinen Sinn und Zweck nicht und wird zur wackeligen Angelegenheit.

So, liebe Gestalter, da habt ihr es: Ihr seid eine stützende Säule der Unternehmen. Ohne Gestaltung kein „Venustas“, kein Gleichgewicht, keine Kultur und keine Emotion. Ohne Gestaltung kein Design. Statt also die eigene Expertise zu verwässern oder kleinzureden (Design ist mehr als nur schön!), könntet ihr euch der Schönheit verschreiben und dazu beitragen, dass die Unternehmen wieder in Gleichgewicht geraten. Die Kunden werden euch dafür danken, und die Unternehmen auch!